كما اختار شباب مصر، الذي لا ندرك قيمته عبارة: «تحيا مصر .. بالعدل» شعارا عبقريا لحملتهم الانتخابية «الموازية»، معلنين مقاطعتهم للانتخابات حتى يستقيم «العدل»، كان أن اختاروا شعار: «مفيش حاتم بيتحاكم»، ليلخصوا في كلمات ثلاث إشكالية العدل والجهاز الأمني في مصر.

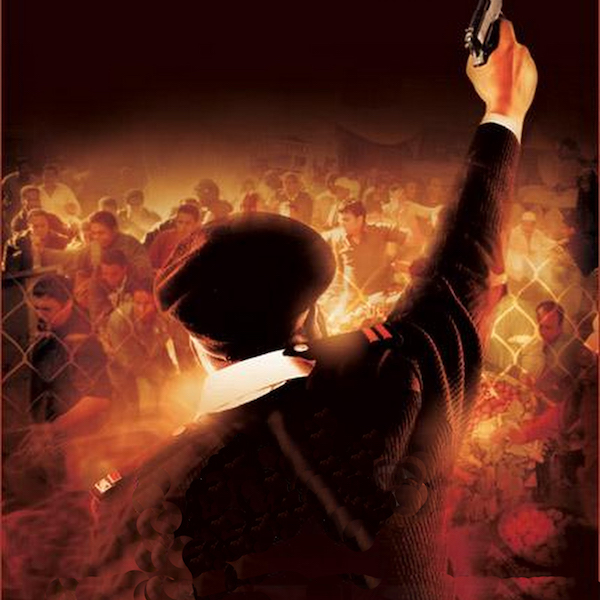

بوستر فيلم «هي فوضى» إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف

هذه أسئلة ضرورية حول «العدالة». التي لا بديل عنها للاستقرار، والتي يؤدي غيابها بالضرورة إلى الفوضى. هل شاهدتم فيلم خالد يوسف؟!

«حاتم» هو اسم رجل الشرطة في آخر أفلام العبقري الراحل يوسف شاهين، وأول أفلام تلميذه النجيب (ونائب البرلمان الجديد) خالد يوسف. الفيلم الشهير «هي فوضى» عُرض في ٢٠٠٧ وتنبأ فيه كاتب قصته ناصر عبدالرحمن ومخرجاه المبدعان بما جرى في يناير ٢٠١١؛ كنتيجة طبيعية لقهر وطغيان وفساد السلطة الممثلة في «حاتم / رجل الشرطة»، الذي يعتبر نفسه، بحكم الثقافة السلطوية الحاكمة «فوق الجميع».وبوصفه ممثلا للسلطة فهو طبعا فوق «المحاسبة والمساءلة».

«حاتم» الذي لم يعاقب أبدا على سلوكه الذي كان الشرارة التي أوقدت احتجاجات يناير، لم يتعلم الدرس. أو بالأحرى رأى من الشواهد ما لا يجبره على أن يتعلم أو يتغير. بل ربما على العكس تماما:

ـ فالسلطة المطلقة الحاكمة، كما كل سلطة «مطلقة» بدا أنها تحتاج عصا غليظة تُروع وتؤدب وتحفظ لها «أمن النظام».

ـ والضمير المجتمعي الذي شوهه غسيل مخ ممنهج، بات لا يزعجه ظلمُ أو قمع «الآخرين» طالما ظلت النيرانُ بعيدةً عن ثيابه.

ـ والإعلام الذي بات موجها أو خائفا، إلا من رحم ربي صار يقدم رجلا ويؤخر الأخرى، حين يتعلق الأمر بكشف المستور الذي من صميم مهمته أن يكشفه.

ـ أما «ميزان العدل» الذي به، لا بغيره تتوازن الحقوق، وتُرد المظالم، فقد أصابه ما لم يعد بحاجة إلى مزيد من الشرح والتفصيل.

«حاتم» الذي تسبب بحمقه وبطشه في إقدام المقهورين على اقتحام قسم الشرطة كما تقول أحداث الفيلم، والذي كان اغترارُه المفرط بقوته الشرارةَ التي أوقدت احتجاجات يناير، كما تقول أحداث التاريخ كان من الطبيعي ألا يخفي عداءه المنطقي «والمفهوم» لمن ثاروا عليه في ذلك اليوم المشهود، ملبيا مشاعر الثأر، أو لائذا بأكاذيب المؤامرة، ظانًا إنه «يحمي الوطن».

«حاتم» الذي لم يغب، بدا وكأنه قد عاد فجأة إلى واجهة المشهد السياسي المضطرب في مصر؛ أخبارًا ومخاوفَ وتوجسات.

الأخبار تحدثت عن آخر الوقائع على القائمة الطويلة: طبيب الاسماعيلية الذي ضُرب حتى الموت بعد أن اقتيد مهانا من صيدليته، بالمخالفة لأي قانون أو عرف، والمواطن الأقصري الذي ربما لولا رد فعل «له حسابه» لعائلته الصعيدية، ماكان الحدث / القتل أخذ مكانه الذي يستحق من الاهتمام. (على القائمة الطويلة، مهندس فقأوا عينه في كمين مروري، وتحريات أمنية ذهبت بالآلاف ظلما إلى غياهب السجون.. الخ)

ثم كان أن استحضرت الأخبار، أو بالأحرى ردود الفعل عليها ما هو منطقي من مخاوف وتوجسات، والتي استحضرت بدورها ما هو معتاد من تهوين وتبريرات.

للإنصاف، هي ليست مسؤولية أفراد تلك الأجهزة الأمنية وحدهم، بل مسؤولية «الثفافة السلطوية» للمجتمع والنظام

سمعنا كلاما عن أن هذه «حوادث فردية». والواقع أن لا أحد يجادل في أن الجريمة، كما العقوبة شخصية «بموجب الدستور والقانون» وعليه فلا بمكن منطقا أن نعتبر أن كل رجال / أفراد الشرطة أو غيرهم من الأجهزة المسماة بالسيادية مُدانون بسبب خطأ أو جريمة يرتكبها هذا أو ذاك. فبين رجال الشرطة، كما بين غيرهم من فئات المجتمع أفاضل وشرفاء وأقارب وأصدقاء. والمنطق يقول أنهم الأغلبية. ولكن هذا كله خارج الموضوع. إذ تعلمنا من سدنة القانون (كما تعلم رجال الشرطة في كلية الحقوق) أن هناك فارق بين الشخصية «الاعتبارية» والشخصية الطبيعية (الشخص الطبيعي) وعليه فإذا كان الشرطي فلان «شخص طبيعي» بالمفهوم القانوني، لايُسأل قانونًا إلا عن تصرفاته «الفردية»، ولا يُحاسب غيره على تلك التصرفات، فإن الجهاز الأمني تعريفا «شخص اعتباري» ومن صحيح المنطق، بل والفهم الصحيح لفلسفة القانون ومؤداه أن ينظر إليه على هذا الأساس. وأن يجري التعامل معه على هذا الأساس. وإلا ما سمعنا في الأدبيات السياسية عن «المسؤولية التضامنية» للحكومة على سبيل المثال. وما كنّا قد قرأنا في كل كتب العدالة الانتقالية Transitional Justice ، كما في كل تجاربها عن «الإصلاح المؤسسي» الذي يُعنى بداية بإصلاح الأجهزة الأمنية (لا هدمها كما يُروج البعض). ونحن هنا (أكرر) لا نتحدث عن أفراد فيهم الصالح والطالح، وإنما عن ثقافة سائدة جرى توارثها لعقود، وعن عقيدة فاسدة نمت وترعرعت للأسف داخل هذا الجهاز أو ذاك. وللإنصاف، لم يكن أفراد تلك الأجهزة أبدا المسؤولين وحدهم عن ذلك، بل «الثفافة السلطوية» للمجتمع الأبوي، ولأي نظام يعتقد أن مهمة أجهزة أمن الدولة، بل وغيرها من المؤسسات هو حماية «النظام لا الدولة» والفارق كبير وشاسع بين هذا وذاك.

الرسم للفنان وليد طاهر - من كتاب «ذاكرة القهر» ـ د. بسمة عبد العزيز

•••

لا قيمة عند الناس لأي حديث عن المحاسبة، إن لم تكن جادة وحقيقية «وشفافة»

أعرف أن هناك من لا يحب أن يقرأ تقارير المنظمات الحقوقية محلية كانت أو دولية. وأعرف أن الخطاب «الرسمي» دأب على نفي ما تقوله تلك التقارير، ربما حتى دون قراءتها. ولا أريد أن أكرر ما سبقني إليه زملاء أشاروا في غير مكان إلى أرقام مفزعة لتجاوزات أمنية «مَرَضية» تصل إلى حد إزهاق الأرواح. ولكني قرأت كغيري تحقيق «الأهرام» الرسمية عن التعذيب داخل أقسام الشرطة (٢٥ أبريل ٢٠١٥) كماطالعت كغيري تقارير وتصريحات لمسؤولين في المجلس القومي لحقوق الإنسان (وهو مجلس «حكومي» عُين أعضاؤه بقرار جمهوري بعد الثالث من يوليو ٢٠١٣) لم تختلف كثيرا عن ما تذهب إليه تقارير لمراكز حقوقية أخرى تحدثت عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج القانون وانتهاك الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين. فهل يكفي، أو «يصح» بعد ذلك كله الحديث أمام الكاميرات عن مجرد«حوادث فردية».

•••

أيا ما كانت الأرقام؛ دقيقة أو شابتها المبالغة، نحسب أننا قوم قرأنا «أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا». ثم أيا ما كان أمر الاختلاف «التقني» أو الفقهي حول تعريفات «الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري»، يبقى السؤال البسيط والمباشر: هل تريد الدولة حقًا إصلاح الأجهزة الأمنية ومكافحة التعذيب الذي تقول أنه «مجرد أخطاء فردية»؟

ككل المواطنين أريد أن أصدق ذلك. ولكن تقول سطور الحكاية التي كنت قد كتبت عنها هنا (٢٦ أبريل ٢٠١٥) أن قاضيين فاضلين (هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض) أحيلا للتحقيق في أبريل الماضي نتيجة لما ورد «بتحريات للأمن الوطني» (!) أشارت إلى أنهما «شاركا في إعداد دراسة قانونية تكون أساسا لمشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز» (!) ولا أملك، كأي غيور على كرامة القضاء واستقلاله غير أن تستوقفني تفاصيل الخبر، فضلا عما يشير إليه من مغزى ودلالات.

كغيري من المواطنين أريد أن يكون لدينا، كما في العالم «المتقدم» كله أجهزة أمن «قوية». ولكننا تعلمنا في كلية الطب أن لا قوة بلا صحة، ولا صحة بلا علاج للأمراض؛ وبائية كانت، أو مزمنة، أو «جينية» متوارثة.

لعل رافعي «فزاعة سوريا والعراق» ومن يصدقونهم يقرأون الشواهد جيدا ويستشعرون الخطر «الحقيقي» فيما يجري حولهم، أو بالأحرى بين أيديهم

وكغيري من المواطنين الذين يريدون مستقبلا آمنا مستقرا لأبنائهم، أريد أن أصدق أن الدولة / النظام جاد في علاج / إصلاح المؤسسات الأمنية، وهو الأمر الذي كنا قد قرأنا في كتب السياسة وتجارب الآخرين عن خطر إهماله وعن ضرورة أن يتكامل مع متطلبات «العدالة الانتقالية» الأخرى اللازمة لإحساس الناس بالعدل والكرامة والمساواة فتنتفي الأسباب الدافعة للتمرد. ولذا يصبح القلق مشروعا، ليس فقط حين أقرأ عن قضية القاضيين الكبيرين، بل حين أسمع أن رئيس الدولة يقول مرتين بأن هناك مظلومين في السجون (٢٢ فبراير و ٢٤يونيو ٢٠١٥)، ثم لا أرى خطوات «منهجية» لإصلاح الخلل الذي يذهب بأولئك المظلومين إلى مصيرهم البائس هذا. ثم يصبح القلق مشروعا أيضًا حين لا تتخذ خطوات جادة (نتمنى أن تكون »شفافة») للمحاسبة على ما يحلو للسلطة تسميته «بالأخطاء الفردية» إلا حين تخرج الأمور عن السيطرة، فيُقدم أهل الضحية في مجتمع صعيدي كمجتمع الأقصر على ما أقدموا عليه من احتجاج وتهديد بالثأر. وكأن لا أحد يشعر بخطورة الرسالة المتمثّلة في أنك لن تحصل على حقك إلا لو أقدمت على مثل هكذا تصرف. بالضبط كما لم يشعر أحد على مدى العامين الماضيين بخطورة ما نبهنا إليه مائة مرة: بأن «العدالة إحساس»، وأن شعورا بغياب العدالة «العمياء» إذا شاع بين عامة الناس، سيقدم كل منهم على أن يأخذ حقه (أو ما يتصور أنه حقه) بيديه. وهذا هو المعنى الحقيقي، تعريفا «لفشل الدولة». لعل رافعي «فزاعة سوريا والعراق» ومن يصدقونهم يقرأون الشواهد جيدا ويستشعرون الخطر «الحقيقي» فيما يجري حولهم، أو بالأحرى بين أيديهم.

•••

لا تستهينوا أبدا بما تفعله أجهزة النظام .. بالنظام

في مشاهد التاريخ أن السادات وقف أمام الكاميرات (مايو ١٩٧١) ليحرق كومة هائلة من أشرطة تسجيل جمعت حصيلة جهد «غير أخلاقي» لتنصت الأجهزة الأمنية على مكالمات المواطنين الهاتفية وجلساتهمالخاصة.

وفي مشاهد التاريخ أن حبيب العادلي وزير داخلية مبارك، وقف أمام المحكمة (٩ أغسطس ٢٠١٤) ليقول في محاضرها الرسمية (بفخر وبلا أي حرج): «آه كنا بنتنصت طبعا…» إلى آخر ماورد في مرافعةالمسؤول الأمني الرفيع الذي عاد في النهاية إلى بيته في «رسالة واضحة» لكل رجال ومسؤولي الأجهزة الأمنية الآتين بعده.

هل ثمة ما تغير؟

كما مشاهد التاريخ دروسه أيضا:

في التاريخ القريب أن غرورا أصاب مؤسسات فذهبت بِنَا وبعبد الناصر إلى يونيو ١٩٦٧، وأن فسادا أصاب أخرى كاد أن يودي بالسادات (١٩٧١). ويقول التاريخ أيضا أن تقاعس مبارك عن إصلاح جهازه الأمني «الحاكم» ذهب به إلى يناير ٢٠١١ وأن تقاعسًا مماثلا لمرسي كان من الطبيعي أن يذهب به إلى ما ذهب إليه في نهاية المطاف. لا تستهينوا أبدا بما تفعله أجهزة النظام .. بالنظام.

••

وبعد..

أكرر ما سبق أن كتبته هنا من أنه جميلٌ أن يتحدث الرئيس عن حقيقة أن هناك «مظلومين داخل السجون»، ولكن الأجمل منه (والأبقى) أن يكون هناك من أدرك أن المعنى البسيط والمباشر لكلام الرئيس: أن هناك خللا في منظومة العدالة والأمن يسمح، إن لم يكن يدفع بهؤلاء المظلومين إلى غياهب السجون. وأن نظامًا للعدالة يقوم على الحقوق والواجبات واحترام «حقيقي» للدستور والقانون هو سمة المجتمعات المعاصرة، وليس ذلك الذي يقوم على انتظار «منحة» من الحاكم، أو التماس «عفوه». أما دولة «السلطة المطلقة» التي تقوم على الوالي الذي يمنحُ العطايا إذا رضى، وينادي على سيافَه إذا غضب، فلا أظنها تنتمي إلى عصر نعيشه.

نتحدث إذن عن مجتمع يقوم على الدستور والقانون. وما نسمع كل يوم من أرقام ووقائع، فضلا عن كلام الرئيس (مرتين) عن «مظلومين داخل السجون» يطرح بالضرورة أسئلة كثيرة طرحناها مائة مرة من قبل عن مدى احترام الدولة «شخوصًا وأجهزة» لهذا الدستور وذاك القانون أو بالأحرى أسئلة لا مجال للهرب منها حول «العدالة». والتي لا بديل عنها للاستقرار، والتي يؤدي غيابها بالضرورة إلى الفوضى. هل شاهدتم فيلم خالد يوسف؟!

…………………………

ملحوظة:

يمكن «للمعنيين» الذين لا يحبون أفلام شاهين ويوسف لأنها فلسفية معقدة، أن يشاهدوا فيلم السبكي «سالم أبو أخته» لعلهم يدركون معني العبارة التي قالها البطل في النهاية، بعد أن استبد به اليأس (أكرر: بعد أن استبد به اليأس من أن يجد العدل على الأرض) فأقدم على هدم المعبد على من فيه: «إللي زينا مش بيعيشوا علشان يحققوا اللي هما عايزينه .. اللي زينا بيموتوا علشان يحققوا اللي هما عايزينه»

اقرأوها جيدا .. واشعروا بالقلق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة الكاتب:

twitter: @a_sayyad

Facebook: AymanAlSayyad.Page

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط ذات صلة:

ـ عن الخليفة والأمير والرئيس .. والثقافة الحاكمة

ـ في الدفاع عن التعذيب

ـ من يحرس العدالة .. والوطن

ـ بسمة عبد العزيز: خوفا أم ندما

ـ نجاد البرعي:: في التيئيس والتخويف