تردت آمال السوريين كثيرا فى السنة الأخيرة وبالتوازى تعاظمت آلامهم. ففى صيف 2019 شهد السوريون بعض التحسن فى أوضاعهم الاقتصادية خاصة أن السنة كانت «سنة خير» غزيرة الأمطار بعد سنوات تزامنت خلالها آثار الحرب مع العقوبات مع الجفاف ومع تخبط إدارة السلطة والحكومة. وكان سعر صرف الليرة السورية قد ثبُت لثلاث سنوات مع بعض التحسن فى آخر فترة. كذلك انتهت سيطرة داعش على الأرض وانضوت من جديد مناطق كثيرة تحت سلطة الدولة، ولو رمزيا. تباهت السلطة بنشوة «انتصار» بينما عاش أغلب المناوئين لها «إحباطا»، على خلفية أملٍ بالحرية والكرامة بالنسبة للبعض أو بحلم مساندة دولٍ داعمة ستأخذهم إلى سدة الحكم بالنسبة لآخرين.

وخلال سنة واحدة، انقلبت ملامح الصورة كليا. ولم يأتِ الانقلاب بفعل عناصر داخلية ولا بمساندة الدول التى تدعم هذا الطرف أو ذاك. بل أتى من لبنان وانهياره المالى وبفعل عنصرٍ داخلى لبنانى حيث برز أنه، بعد ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الأهلية، لم يكُن لصيغة التوافق السياسى الاقتصادى التى أنشأها اتفاق الطائف برعاية الدول النافذة إلا أن تؤدى إلى كارثةٍ على البلاد عبر إعادته إلى مشارف حربه الأهلية التى دامت خمسة عشر عاما. صيغةٌ نهبت، وتنهب، مقدرات البلد وأغرقته، وتغرقه، فى ديونٍ خانقة رغم ــ أو بسبب ــ كل ما أتى من «مساعدات» لإعادة الإعمار.

***

لقد طفح الكيل بالنسبة للبنانيين. فها هم يثورون على نظامهم الطائفى ويطالبون بدولة مدنية حقيقية، أى دولة مواطنين ومواطنات، لا دولة مكونات... وبدولة قوية تحاسب أمراء الحرب... وسياسيى التبعية للخارج بشتى مشاربهم. المقال بليغٌ للسوريين الذين يبغون اليوم الخروج من حربهم الأهلية عبر تفاوضِ بين أمراء حربهم وبين سياسيى التبعية ويأملون بأن دولا ستدعم (بسخاء) إعادة الإعمار.

بالتأكيد أزمة لبنان هى التى كسرت ظهر الليرة السورية والجهود الكبيرة التى بذلها السوريون للتأقلم الاقتصادى مع تداعيات الحرب والعقوبات الأحادية الجانب، خاصة تلك التى فُرِضَت على مؤسسات ومصارف الدولة منذ 2011. وليس الحديث هنا عن أمراء المال المرتبطين بالسلطة والذين لم يحلموا إلا بالمضاربات العقارية فى دمشق غرب الرازى والقابون وحمص بابا عمرو، بل عن من زرع الأرض رغم نقص المستلزمات والصناعيين الصغار الذين يؤمنون ما تيسر من الغذاء والدواء والتجار الصغار الذين يوصلون المنتجات. هؤلاء، وهم كثُر، احتجزت أزمة لبنان فى مصارفها ودائعهم التشغيلية ومردود صادراتهم كما احتجزت أموال مثلائهم فى لبنان ومدخرات مواطنى البلدين. وتعطلت حركة الاستيراد والتصدير فى سوريا كما فى لبنان. حتى لجهة مؤسسات الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات على الملايين الذين وقعوا فى براسن الفقر.

أزمة لبنان ليست السبب الوحيد، ولكنها السبب الأهم بالإضافة إلى أزمة العراق الذى يعيش أيضا أزمة مالية رغم كل موارده النفطية، وكذلك أزمة تركيا الاقتصادية وانخفاض سعر عملتها هى أيضا، وتقلُص ضخ المساعدات الخارجية حتى عن المناطق الخارجة عن سلطة الدولة، ومن ثم أزمة توقف كثير من النشاطات الاقتصادية والحركة بين الدول مع إجراءات الحجر الصحى من جراء جائحة الكورونا.

***

أتى تطبيق قانون قيصر فى هذا السياق والحملة الإعلامية التى رافقته. أثره المعنوى كبير ولكن أثره الحقيقى الأكبر يكمُن فى الضغوط التى يتعرض لها لبنان لقطع علاقاته الاقتصادية مع سوريا، الرسمية وغير الرسمية. فى حين أنه إذا قام بذلك فسيرتفع التضخم فيه بالتوازى مع انهيار سعر الصرف.

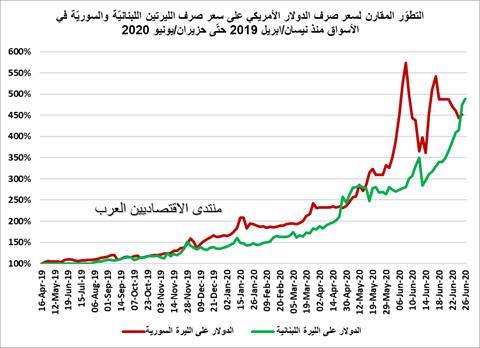

هذه الأوضاع تذكر بتلك التى سادت فى البلدين خلال النصف الثانى من الثمانينيات. لقد توقف حينها التمويل الخارجى للحرب الأهلية اللبنانية وتعطل الاقتصاد السورى الذى كان القطاع العام يهيمن عليه على عكس اليوم، فانهار سعر صرف الليرتين اللبنانية والسورية بشكلٍ كبير يشابه ما يحدث اليوم. وقد عنى ذلك حينها أن الحرب ستنتهى. هكذا تم أخذ لبنان إلى اتفاق الطائف، أما سوريا فقد أنقذها انهيار الاتحاد السوفياتى واكتشاف النفط.

اليوم أيضا، تشير جميع هذه التطورات إلى أن الحرب السورية ذاهبة إلى نهايتها وأن أشياء ما ستحدث فى سوريا كى تذهب إلى مسارٍ آخر غير تلك الحرب العبثية التى دامت سنين طويلة. لقد تغيرت ذهنيات السوريين، فنشوة «انتصار» السلطة تبخرت حتى لدى أولئك الخائفين من «المعارضة» والرافضين للتدخلات الأجنبية، خاصة أن هذه السلطة لا تعرف سوى لغة التسلط ولا تحترم حتى عهود «المصالحات» التى تعقدها. وهى لا تستطيع رمى اللوم على «المؤامرات» والإجراءات الأحادية الجانب وقانون قيصر... كلها وحدها، ذلك أنها مسئولة أولا وأخيرا أمام المواطنين جميعهم عما ذهبت إليه البلاد، سياسيا واقتصاديا وماليا. ضحايا وتضحيات كبيرة بذلها ويبذلها جميع السوريين... ولماذا؟

بالمقابل، لا يُفصِح مشهد «المعارضة» اليوم عن إمكانية أن تشكِل بديلا. لا من خلال مشهد «هيئة التفاوض» ولا «الائتلاف» ولا «الإدارة الذاتية» فى الشمال الشرقى. وكما أبرزت التجربة اللبنانية لا معنى لأخذ جميع هؤلاء مع ممثلى السلطة إلى «اتفاق طائف» لن يشكل فى النهاية سوى تجربة لا أفق لها سوى تقاسم أدوار بين أمراء حرب.

المفارقة الكبرى اليوم أنه بات هناك فى لبنان حاملٌ شعبى كبير لطرح حكومة مدنية (أى خارج أعراف التقسيم الطائفى) ذات صلاحيات استثنائية تؤسس للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية وتُرسى أسس دولة المواطنة الكاملة وتتعامل مع الخارج على أنه خارج مهما كان، وأن «البديل موجود». فى حين تأتى الأزمة الأخيرة فى سوريا كى تصعِد مقولة «الأسد إلى الأبد» من ناحية، ومن مقولات «الأغلبية والمكونات» ومن الاعتماد على الخارج فى التغيير، من ناحية أخرى... وفى صمتٍ مطبق حول «البديل» الممكن.

فما الذى يتبجح به جميع الذين يؤمنون بأن «قانون قيصر» سوف «يسقط النظام» سوى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254؟ هذا دون البحث فى حامل التغيير الذى يُمكن أن يؤسس لدولة حريات ومواطنة لجميع السوريين، بأفق إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية، ويتعامل مع الخارج على أنه خارج...